《故事里的中國》:不光講中國故事,更傳承中國精神

發布時間:2019-11-21瀏覽次數:0

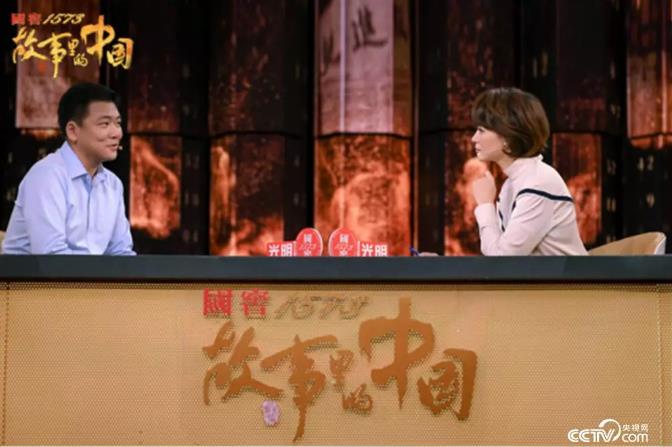

由中央廣播電視總臺推出,瀘州老窖·國窖1573獨家冠名、光明乳業獨家特約的原創文化節目《故事里的中國》一播出,便好評如潮。它是繼《朗讀者》和《國家寶藏》之后的又一頂級制作,它創新了《朗讀者》中的談話模式,豐富了《國家寶藏》中的戲劇表現,并且制作精良、多重創新突破。

立意深,站位高。《故事里的中國》把恢宏大氣、波瀾壯闊的中國故事通過一個個文藝作品的經典畫面展現出來。從策劃到內容創作以及采訪維度、視覺效果都精心制作,達到國內頂級水準。《故事里的中國》不光是講中國故事,更在追求解讀中國人的精神密碼,因而,可以成為向國際世界展示中國人民精神世界的媒介和手段。

好故事還得好講法。什么是好的中國故事,第一是既有溫度,也有硬度;第二是既有細節,也有格局;第三是既有人性的閃光之處,也有人物的特殊氣度。《故事里的中國》先后呈現了《永不消逝的電波》《平凡的世界》《智取威虎山》等作品,通過再演繹、再挖掘,體現了對好中國故事的新講法。

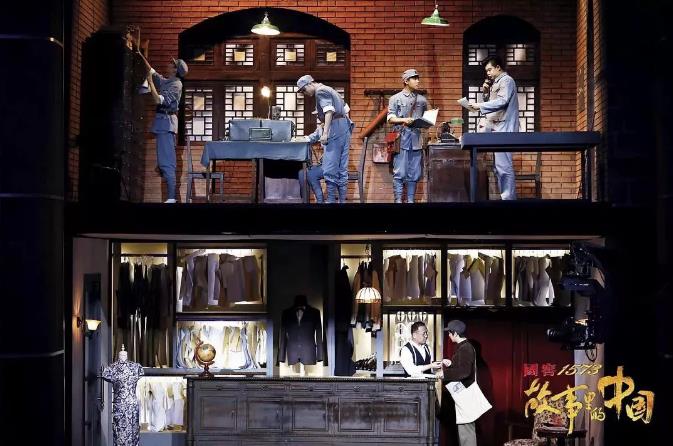

中國文藝評論家協會副主席張德祥在《光明日報》撰寫文藝評論:“《故事里的中國》將時代巨制濃縮于方寸舞臺,生動呈現經典作品承載的不朽記憶和時代精神,帶領全國觀眾進行了一次跨越代際的經典重溫。”

架起觀眾與經典間的心橋。如何更好地講述中國故事呢?《故事里的中國》找到了不同年齡的共情點和不同時代的共振點,尤其做到了讓年輕一代親近經典。

講故事從來都不是簡單去介紹一件事的來龍去脈,而要在講述中與受眾發生感情交流和價值觀互動,只有蘊藏了思想含量和鮮明觀點的故事,在傳播實踐中才可能獲得比較好的影響。

《故事里的中國》以表演為載體,其更核心的切入點在于——為什么這樣的經典作品能夠長久為人們所記住?為什么能在幾代中國人的心中留下如此深刻的記憶?到底是什么精神激勵了我們一生?難能可貴的是,這檔節目兼具了對經典作品拓展式的解讀、深化式的解讀和背景式的解讀。

不少年輕受眾都在感慨:“沒想到這些作品都有真實原型,更沒想到真實的人物和故事比作品本身還要讓人欽佩!從此,當他們再看《永不消逝的電波》,會想到無數和李白烈士一樣為了新中國倒在黎明之前的無名英雄;當他們再讀《平凡的世界》,會回味以命搏文的作家路遙是如何用生命書寫了“奮斗”二字的意義;當他們再聽到《智取威虎山》的經典唱段,會由衷緬懷那位叫楊子榮的孤膽英雄……這些更具有共鳴性和感染性,于是促使受眾在新媒體輿論場上進行再傳播。從愛國主義到英雄情結,從舍生取義到奮斗不息,這些美好情感都是共通的。

真實+故事,更具感染力。《故事里的中國》采用“戲劇+影視+綜藝”的綜合表達方式,將影視蒙太奇的手法運用到戲劇表演舞臺,立體展現了不同場景的故事片段,帶給觀眾強烈的沉浸式體驗。

節目邀請與作者或與故事中的英雄人物相關的現實中的親人、好友,通過現實人物回憶真實情景,講述那些不為人知的英雄人物背后的故事。依據現實背景延展出的故事不僅增加了可信度,而且通過嘉賓講述,使英雄形象立體深刻,撼動人心。比如,李俠(李白)烈士的孫子李立立,時任西柏坡諜報員的蘇采青,《路遙傳》的作者厚夫,他們披露了許多不為人知的細節,使故事的主題得到了升華,也賦予了新的時代意義。使觀眾能夠感受到它的“真實”,不僅僅是一部影片,一個故事,所有的情節、所有的感動,都是真切的,可觸碰,值得敬仰的。